大江健三郎小説の中の「死」(足立信行・T-sousai代表)【死に方のココロ構え(16)】

2023.03.24

足立信行(あだちしんぎょう)

株式会社 T-sousai 代表取締役社長。1982年、京都府生まれ。在家の家に生まれる。18 歳の時に高野山で僧侶になることを決意。高野山金剛峰寺布教研修生修了。高野山で修行をする中で僧侶や寺院の役割を考え、一度下山。葬儀の重要性に気づき、2008年 大手互助会系の葬儀会社に入社。葬儀の担当者となり、年間約 120 件の葬儀を手掛ける。2012 年IT 企業に入社し、エンジニアとして活動。2017年、僧侶と葬儀会社の担当という経験から、お互いが遺族や故人のために協力し祈りの場所として本堂などで葬儀をあげ、安価で心あるお寺葬の構想を企画。葬儀の告知、WEB、導入などから実施、施行までをワンストップできる株式会社 T-sousai を創業し、現職。

※前回(自死について思うこと)はこちら

大江健三郎作品の2つのテーマ

今月3日、日本で2人目のノーベル文学賞を受賞した大江健三郎さんが逝去しました。88年のご生涯。大変お疲れ様でした。謹んでご冥福をお祈り致します。

文学に興味がなかったり、小説は読まないという方は、大江さんのことを「政治参画している作家」という側面でしか知らないのではないでしょうか。この「政治参画」という呼称自体も大江さんが大学の卒業論文の際に研究テーマにしたサルトルのアンガージュマン(文学者の政治参画)から来ているのですが、大江さんの作品に興味のない場合は活動にばかり目が向けられてしまうのは非常に残念だと感じます。

私自身、高野山大学に通いながら修行していた頃に大江さんの作品はずいぶん読みました。個人的に初期の作品で最も好きなのは『鳩』、中期の作品では『新しい人よ目覚めよ』、後期では『宙返り』が好きです。『宙返り』は宗教団体の話ですので、学びを深めながら読了しました。

一時は大江さんの「追っかけ」(今でいう「推し活」)のようなことをしており、四国88か所の修行の最中、大江さんの実家でもあった大瀬(現・愛媛県内子町)に行き、写真を撮ってひとりで興奮しておりました。

大瀬は大江作品に多く出てくる舞台で、「森の中の谷間の村」という表現は多くの作品で何度も目にするフレーズです。実際に行ってみると、なるほど、確かに森の中の谷間の村です。山の渓谷に村があり、日が暮れるのがとても早い印象をもちました。

文学者ではないので、作品の分析やそこから導き出されるものなどはわかりませんが、大江作品には2つのテーマがあるように思います。

ひとつは「故郷」。この大瀬という場所が大江さんに与えたものは大きかった。初期傑作と名高い『芽むしり子撃ち』の舞台も大瀬ですし、『万延元年のフットボール』でもこの場所が出てきます。大江さんにとっての故郷は抑圧されたものから脱出を図る時に使われる装置。人生における縛るものからの鬱屈したものが「故郷」ではなかったかと思います。

そして、大江作品を通貫するもうひとつの大きなテーマ。それは「死」ではなかったかと感じます。

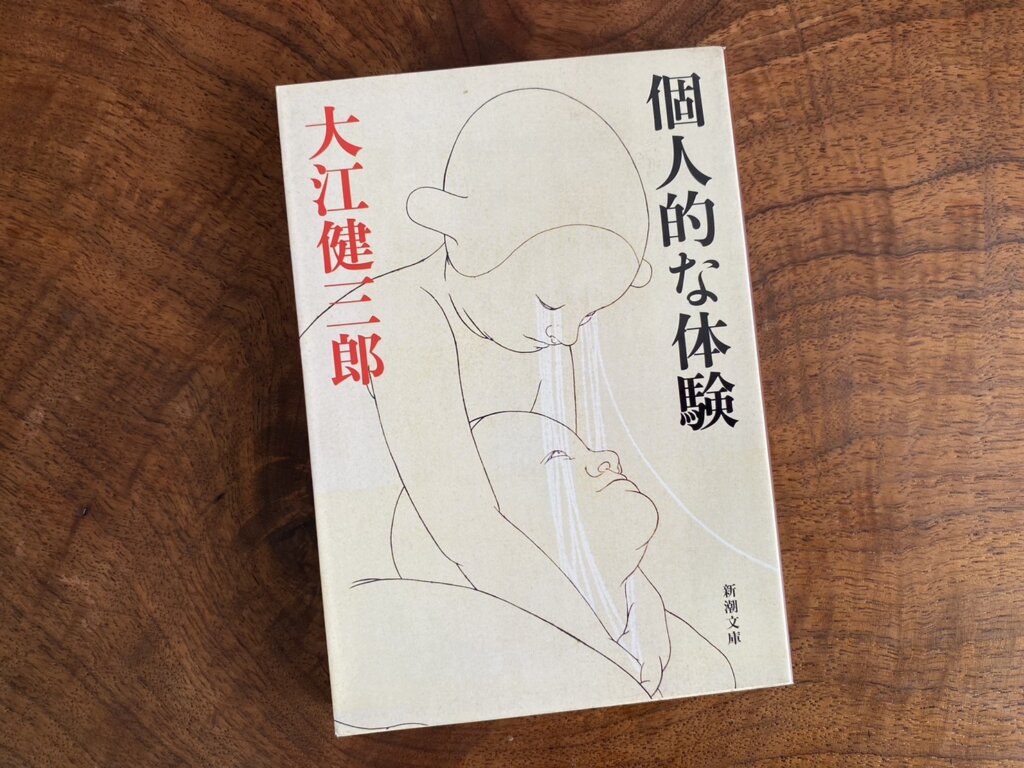

『個人的な体験』が投げかけるもの

大江作品の多くには常に「死」がつきまといます。

商業上のデビュー作である『死者の奢り』は死体を運ぶアルバイトが主人公であり、芥川賞を受賞した『飼育』も黒人が死ぬ物語です。後期の『チェンジリング -取り替え子ー』は友人でもあり親戚でもあった伊丹十三氏の自死から物語が始まります。「死」というものをありありと見せつけ生々しい息遣いを感じさせながらも、それでいて、決して死を美化しない徹底した姿勢が、大江さんが扱う「死」の持ち味なのです。

多くの作品で冷徹なまでに「死」を見つめそこから何も生み出さないのが大江作品の特長で、私もその無機質な死への描写が好きだったのですが、唯一と言ってもいい、不思議なほど美しく終わった作品があります。それが『個人的な体験』です。

初期から中期にかけての作品で第11回新潮社文学賞を受賞した作品。実子で音楽家の大江光氏の出産をテーマにした作品と言う意味でも「個人的な」作品だったのでしょう。数々の作品の中で、醒めた眼差しで人間の死を活写してきた大江さんですが、この『個人的な体験』では、自分が体験した実子を中心に巡る私小説的な物語だけに、とても感傷的です。

重要な箇所ですのであらすじをお伝えしたいのですが、27歳のこの物語の「鳥」と呼ばれる綽名を持つ男が主人公です。この男の子供の出産前に医師から生まれてくる子が脳瘤という病気で、生涯植物状態であろうことを告げられます。その子供を産むか産まないかという選択を迫られ、最終的に産むことに決めるのがこの作品です。

本作は、発表された当時、三島由紀夫はじめ文壇からは酷評され、大江さん自身も結末の書き直しをしようと考えたほどでした。けれども私はこの作品を初めて読んで、とても大きな感動を覚えた記憶があります。詳しくは是非、『個人的な体験』をご一読ください。

物語の最後に「希望」と「忍耐」という言葉が出てくるのですが、この「希望」という言葉に私は大きな意味を感じました。「もしかしたら、大江は死と希望をセット考えているのではないだろうか」。ふとそんな気持ちになり、すぐに大江作品を改めて読み直してみました。すると、大江さんの中では、「死」と「希望」が隣り合っていたことに気が付いたのです。

死を画一的に見ることの危うさ

『個人的な体験』を読み終えた後、これまで読んだ作品も読み返し、大江さんの作品は「死」と「希望」と直結しているように感じました。

「死」と「希望」はあまり通じ合うことのない概念と思われがちですが、そうではありません。「死」は生命の終わりでもありますが、その死から新しい生命が誕生する「希望」も意味します。「死」は何かの終わりであると同時に、何かの誕生でもあり、「希望」も意味します。

例えば、お葬式において誰かの死は、誰かへのバトンタッチであるとよくいわれます。誰かが亡くなり家族の誰かが喪主を務める。何十年後、その時の喪主が亡くなった時に、またその遺族の誰かが喪主になる。「死」が新しい喪主を誕生させ、新しい喪主がまた誰かにバトンを委ねる。死はバトンタッチそのものであり、新しい生命への希望でもあります。

死を悲観的な眼差しだけでみることは果たして正しいのでしょうか。当然、死は悲しいものであり、悲嘆なものです。けれども、数多くの葬儀を経験した中で、あたたかい死や、希望ある死というのも見てきました。ご家族に囲まれながら旅立つお父さまや、幼いながらも亡くなった子の死をきちんと受け止め、お子様の分まできちんと生きようと挨拶されたお母様もおられました。もっと多くの視点、もっと複雑な観点から捉えなければならないのではないでしょうか。

画一的な死への視点は、「泣かせよう泣かせよう」とする葬儀社の過剰な演出や、「死んだ者は帰ってこない。諦めろ」のような一部の僧侶の心無い一言に通ずるものがあります。死を画一的に見ることの危うさがここにあるのではないでしょうか。

私は大江作品から数多くのことを学びました。生も画一的ではないように、死もまた画一的ではない。それも大江健三郎さんから学んだことのひとつです。

改めて日本を代表する文学者、大江健三郎氏のご冥福を祈念致します。合掌

まいてらだより

まいてらだより