「寺ピアノ」で心を訪ねる — 淨音寺本堂で紡ぐ“音の時間”(淨音寺住職・髙山一正)

投稿日:2025.10.08 | 更新日:2025.10.08

西新宿。超高層ビル群が立ち並ぶ一角に、柔らかなピアノの音色が響いてきます。浄土真宗本願寺派の淨音寺は、まさに喧噪の街なかにある 「人生の休憩所」。都会的で洗練された雰囲気をまとうコンクリート造の建物に一歩足を踏み入れると、ヒノキが香る温かな空間が広がります。

「いつものかたもはじめてのかたもどなたさまもどうぞ」と掲げる淨音寺は、地域の人が自然と集まる開かれた場としての顔も持っています。ヨガや茶話会、そして寺ピアノなど、ユニークな取り組みを次々と打ち出してきた住職・髙山一正さんが、その思いをつづります。

髙山一正 (たかやまいっしょう)

東京都・淨音寺住職。1986年東京都生まれ。東京理科大学卒業。先代の往生により24歳で淨音寺第4世住職となる。ご法事や各種講座を通して、いのちと向き合う場づくりに従事。寺社フェス向源にて「お坊さんと話そう」企画運営。幅広い世代の方が自らを訪ねる時間、気軽に相談できる場を大切にし続けたいと願っております。

「寺ピアノをやろう」

当寺では「寺ピアノ」という催しを行っています。毎月一度、本堂のピアノを開放し、どなたでも自由に弾いていただけます。

この取り組みを始めたのは2019年の8月。当時、NHKの「駅ピアノ」、「空港ピアノ」という番組を家族でよく観ていました。駅や空港にピアノがポツンと設置されていて、その様子を定点カメラで観測し、演奏者に「どうしてこの曲を弾いたのか」とインタビューするんです。さまざまな境遇の方が思い思いに演奏をなさっていることが面白く、演奏はもちろん、その方の物語を聴くことを楽しみに観ていました。

何回目かの時に、ふと、「これはうちでこそやるべきじゃないか?」と思いました。本堂にあるピアノ、淨音寺という寺号、西新宿には都庁ピアノというストリートピアノの聖地があること、お寺という場だからこそ心に響くものや思い起こされるものがあるんじゃないか――挙げたらきりがありませんし、やらない理由が見当たりませんでした。この時、「寺ピアノをやろう」と決めました。

音楽にはつながりをたしかめる温かなはたらきがある

これまでも、本堂のピアノでご門徒さんが演奏なさる機会がありました。あるご法事の場で、お孫さんが「習っているピアノの課題曲をおばあちゃんが横になりながら、ずっと聴いてくれていたんです」と、思い出の曲を弾かれたことがありました。

この他にも、親のこと、子のこと、孫のことを偲びながら追悼の想いから演奏される時間がありました。やはり、音楽には大切なかたとのつながりをたしかめ、自分自身を振り返るきっかけを与えてくれるような、 温かなはたらきがあるようです。

いざ、寺ピアノを開始、そして中断

寺ピアノの前身となったイベントがあったんです。2018年4月から続けてきた「らうん寺(らうんじ)淨音寺」になります。本堂とその脇の控室を開放し、地域のかたが集まって、お茶やお菓子を楽しむ茶話会を開催していました。気軽に訪ね、語らえるお寺として、みなさまに喜んでいただいておりました。ここにピアノの要素を加えて、名称を変更したのが寺ピアノです。

寺ピアノを開催し始めてから、さまざまなかたが演奏をしてくださるようになりました。もともとご縁のあったかたに加えて、インターネット経由でたどり着いてくださったかたとの初縁を結ぶこともできました。

しかし、それが実を結び始めたころにコロナ禍で一度、白紙に戻さざるを得ませんでした。また同時に「寺ヨガ」、仏教とともに伝わったお灸文化を体験する「せんねん灸イベント」などの活動も中断を余儀なくされました。地域のみなさまにとって親しみやすいお寺となれるように試行錯誤しておりましたが、やむを得ない決断の連続でした。

5年ぶりに再始動

休止期間中も毎日ピアノの音色とともに生活をしていました。(私はチャルメラくらいしか弾けないんですけど、家族がみなピアノを弾けるんです)

ある夏には息子と一緒に、都内や私の祖母がいる静岡でストリートピアノを巡ったことがありました。設置されている環境や、弾き心地も音色も聴衆もすべて異なるなかで、それぞれの場所で役割を果たしているピアノとの出会いがありました。

印象的な経験もあります。「都庁おもいでピアノ」で息子が演奏を終えた後に、何人もの海外のかたがたからハイタッチを求められたんです。言葉の壁を越えて心がつながることができるんだなと、音楽の可能性をあらためて感じました。その時、坊守からは「仏教も言葉が通じなくても手が合わさるなかで心が通じ合うっていう意味では音楽に似ているよね」と言われ、新しい視点をもらいました。

生活環境の変化などもあって、だいぶ時間が経ってしまったのですが、これもまた「淨音寺」という寺号に与えられている使命なのかと感じました。そして、2025年5月に寺ピアノを再始動すると決めたのです。

現在は月1回、約2時間の枠で行っています。再開するにあたり、あらためてお寺で開催する意義はどこにあるのかを考えて「寺ピアノの手引き」と題してルール作りを試みました。

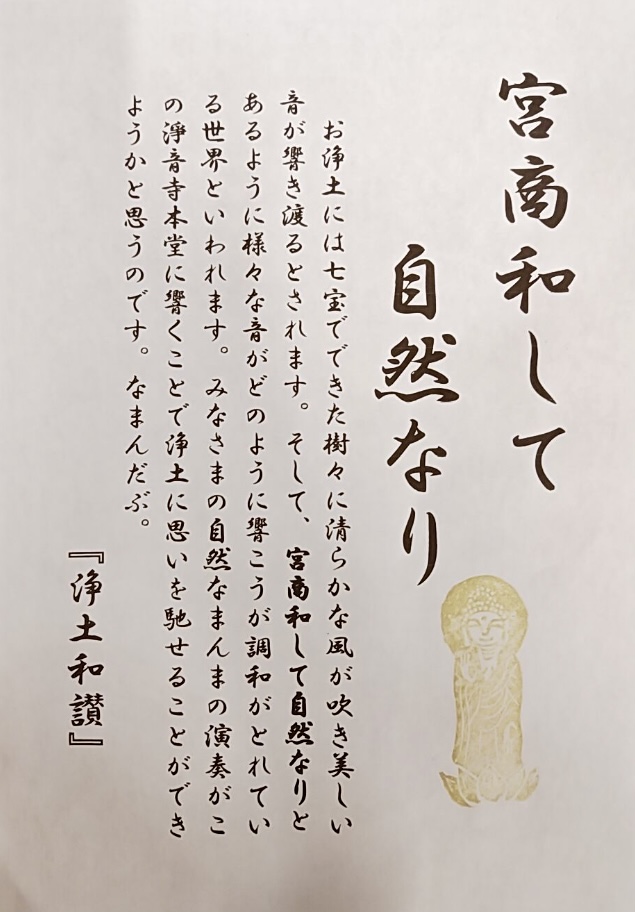

本堂を訪れた人には、まず御本尊に合掌と礼拝をしていただき、掲示された法語をお読みいただいております。そして、その後に曲名を教えていただいてから演奏をしていただく流れになっております。そして、可能なかたから、住職がお話をお聞かせいただいております。

再開して初回はおひとりのご来訪でしたが、おかげさまでXを中心に見知っていただくかたが増えまして、少しずつ輪が広がり温かな場が生まれております。

淨音寺の根源的な願い、仏教に親しみを持ち、安心を感ずる場

2010年に先代が往生して24歳で住職を拝命したのですが、当時の淨音寺はご法事とお盆とお彼岸などの年中行事以外ではあまり人の来訪がありませんでした。

幸いにも宗派を超えて僧侶の仲間に恵まれていた私は、「お寺が動かずにご門徒さんを待ち続けるのではなく、お寺が動いてこそ、仏教やお寺への関心が寄せられること」を一緒に行動するなかで学びました。もちろんただイベントを開催すればよいというわけではなく、お寺で開催する本義を見失ってはいけません。

かつて、教えと安心を求めて人が集っていたこの地で、その精神を受け継ぎ、地域の人々が集い、仏教に親しみを持ち、安心を感ずる場であり続けたいと願っております。私自身は、説教所としてのルーツ(※1)も何より大事に考えて、現在は伝統的なお説教であります節談説教を学んでおり、ご門徒さまにも喜んでいただいております。

※1 浄音寺のルーツについて

淨音寺はかつて説教所として地域に開かれていた歴史がある。髙龍山淨音寺は、明治時代後期に開基された浄土真宗本願寺派の寺院。その起源をたどるとさらに古く、承元元年(1207年)に流罪となった親鸞聖人が越後に渡ったことに由来すると伝えられる。親鸞聖人の教えが広まった新潟県高田に淨音寺が建立された。

明治後期になると、淨音寺第 15世住職・髙山僧啓の子、髙山寒月が上京し、「東京淀橋説教所」を設立。当時の新宿は茶畑が広がる土地で、この説教所は「茶畑の説教所」と親しまれた。

説教所とは、仏の教えをわかりやすく一般の人々に説くための場であり、 東京淀橋説教所はその草分け的存在だった。

大切なかたへの思いを馳せる手立て

私はグリーフケアのファシリテーターも務めており、地域のかたのさまざまなご相談をお聞かせいただき、伴走をさせていただいております。グリーフとは大切なかたやものを喪失したときに生じるその人なりの自然な反応やプロセスのことです。

寺ピアノは、大切なかたへの思いを馳せるひとつの手立て、いわゆるグリーフワークにもなりえます。実際に、参加者のかたがたからも「兄が好きだった曲を弾いた」、「取り壊した実家でピアノを弾いていた頃を思い出して懐かしかった」、「両親がこの縁を結んでくれた」といった声が寄せられています。

先日、秋彼岸期間中に開催した寺ピアノにて、フジファブリックさんの「若者のすべて」が演奏されたときに、思わず涙がこぼれました。

私が高校生の時、「銀河」という曲に衝撃を覚えて、そこからファンになりました。2009年にボーカルの志村正彦さんが急逝なさって、ショックを受けました。それから次第に聴く機会も減ってしまったのですが、この本堂で秋彼岸という大切なかたに思いを寄せるこの期間に久しぶりに響き渡るその曲に、感動がやみませんでした。あらためて志村さんに思いを馳せながら、今の自分をかえりみるひとときとなりました。

淨らかな音が紡がれる安心のお寺

現在、寺ピアノは徒歩圏内にある都庁ピアノや三角ピアノの開催日程に合わせながら続けていく予定です。「西新宿ストピ巡り」と勝手に称しておりますが、これが定着していけるのではないか、とも願っています。

ただ、一般的なストリートピアノは「人に聞いてもらう発表の場」である対外的なイメージがありますが、ほとけさまの見守る本堂で音が紡がれる寺ピアノでは「演奏者も聴衆も自分の内側をたずねる時間」を持てる違いがあるように感じています。鍵盤にそっと手を置けば、ふと過去の思い出が、今の自分自身をかえりみる時間が訪れる。そして、演奏者にとっても聴衆にとっても、さまざまに響く音に包まれて、安心につながる場となっていければと願っています。

これからも、ずっと続けてまいります。ずっと続けることが安心の場づくりには肝心ですので。

※寺ピアノの開催スケジュールについては、お寺の掲示板か、 下記 X (旧 Twitter)か

ら確認いただけます。

https://x.com/jouonji_info

まいてらだより

まいてらだより

とても良い出会いの時間を提供されていますね。もしかして2月16日都庁で演奏されていたのはご住職ですか?「上を向いて歩こう」など楽しく聴きました私も楽譜なくて残念でしたが、旅の恥はかき捨てで「愛燦燦」のメロディを初めて弾いてみました。普段は地元の大阪や京都でピアノ友達と弾きに行ってます。これからもご活躍を。