40年目の改修へ 五重塔とともに令和を歩む定義さん(西方寺住職・大江田紘義)

2025.07.29

宮城県仙台市の中心部から車で約50分の場所に佇む、定義如来西方寺。平家ゆかりのこの寺は、縁結びや子宝のご利益があるとされ、地元では親しみを込めて「定義さん」と呼ばれています。門前には土産物店も立ち並び、名物の三角油揚げとともに広く知られる存在です。

現在は敷地内にそびえる五重塔の屋根改修が進められており、改めてこの場所の歴史や役割に注目が集まっています。住職・大江田紘義さんに、五重塔に込めた思い、寺のなりたち、そして地域との関わりについてお話を伺いました。

大江田 紘義(おおえだ こうぎ)

仙台生まれ仙台育ち。大学を卒業後はホノルルにあるハワイ浄土宗別院に6年勤務。その後自坊に戻り副住職、2014年6月より住職を拝命し現在に至っております。趣味は犬の散歩(特に早朝の境内)とワークアウト。

定義(さだよし)と名を改めたことから「定義(じょうぎ)さん」に

西方寺の歴史は、今から約800年前、壇ノ浦の戦いにまで遡ります。源氏との戦いに敗れた平家の一族であった平貞能は、阿弥陀如来の御霊像を抱きながら、源氏の追討を逃れるべくこの地に身を寄せました。その際に名を「定義」と改めたことが、地名「定義」と呼ばれるようになった由縁と言われています。

晩年、貞能公は「自分の墓の上に如来さまを祀ってほしい」と言い遺し、その願いは重臣の早坂氏をはじめとする人々たちの手で守られました。以来、地域に信仰が脈々と根づいていき、徐々にお参りに訪れる人が増えていきました。そのタイミングで貞能公の重臣の末裔・早坂源兵衛が出家し、1706年(宝永3年)、西方寺を開山するに至ったのです。

「早坂さんの一族が中心となり、この地域を守ってきました。その名残で、今でも早坂姓の方が多く暮らしているんですよ」と大江田さんは微笑みます。

その後、昭和初期には貞能堂境内の整備が進み、貞能公の没後800年を迎えた1999年(平成11年)には、大本堂が建立されました。

建立40周年を迎え、五重塔の改修へ

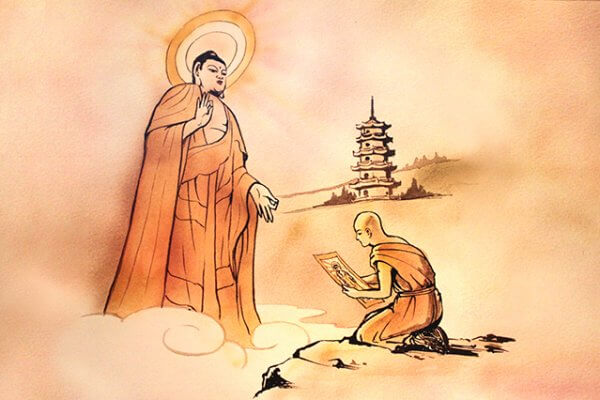

現在改修中の五重塔は、貞能公への供養と恒久平和を願う思いが形になったものです。西方寺歴代の住職の懇願であったものが、大江田さんの祖父の代から本格的に計画が開始。父である前住職の代に実現し、1986年(昭和61年)に落慶を迎えました。

塔の高さは約30メートル。青森ヒバ無垢材を用い、釘を使わない伝統的な木組み工法で構成されています。現代の名工と呼ばれる加藤吉男棟梁のもと完成されたこの塔は、宮城県内では唯一の木造五重塔。3月から11月の毎月7日は御開帳となり、阿弥陀如来を拝むことができます。(五重塔内には入れません)

建立からまもなく40年を迎え、建立当初からの木羽葺き屋根の葺き替え改修工事が行われています。改修は屋根の材料選定から下準備・組み立てに至るまで丁寧に進められ、2026年に完成を迎える予定です。

(※詳細はこちらもご覧ください)

自由写経からグルメまで。定義の過ごし方はさまざま

貞能堂や山門は登録有形文化財に指定されており、散策を楽しみながら歴史に思いを馳せることができます。一方、誰もが気軽に立ち寄れる「ひらかれたお寺」としての一面も。

例えば、境内で自由に参加できる写経体験。お堂の一角に設けられたスペースには、薄く文字が印刷された用紙が並び、訪れた人は自分のペースで写経に取り組むことができます。

般若心経のような本格的なものから、お地蔵さまの絵をなぞる写仏まで幅広く、小さなお子さんでも気軽に挑戦できます。完成したものは仏前に納められ、祈りとして奉納される仕組みです。

五重塔がそびえる庭園内には、ほっとひと息つける「抹茶処やすらぎ」も。定義さんの湧き水「長命水」を使用した本格抹茶が、庭園の緑に囲まれた静かな空間で楽しめます。ハート形のマシュマロが浮かぶミルク抹茶など、かわいらしいメニューもありますよ。

さらに、門前には名物・三角油揚げをはじめとした「定義グルメ」も充実しており、参拝後の楽しみとして多くの人に親しまれています。

「小さなことにも感謝すること。そうすれば、きっと幸せを感じられると思います」日々を穏やかに過ごすためのヒントを、大江田さんはそう語ります。

訪れる人の思いをそっと受け止めてくれる定義如来西方寺。現在、五重塔は屋根の葺き替え工事の真っ最中ですが、2026年には美しい姿で再び私たちの前に現れる予定です。改修は皆さまからのご寄進によって支えられており、後世へと祈りの塔を受け継いでいくためにも、あたたかなご協力をお願いしています。

「季節ごとに表情が変わりますが、私は特に、雪が積もった五重塔の姿がいちばん好きなんです」

その風景を見に、そしてほんのひととき、心を整えに。ふらりと、定義さんを訪れてみてはいかがでしょうか。

まいてらだより

まいてらだより