お坊さんが見る映画『国宝』。宿命を生きるということ(西光寺副住職・小原泰明)

2025.09.22

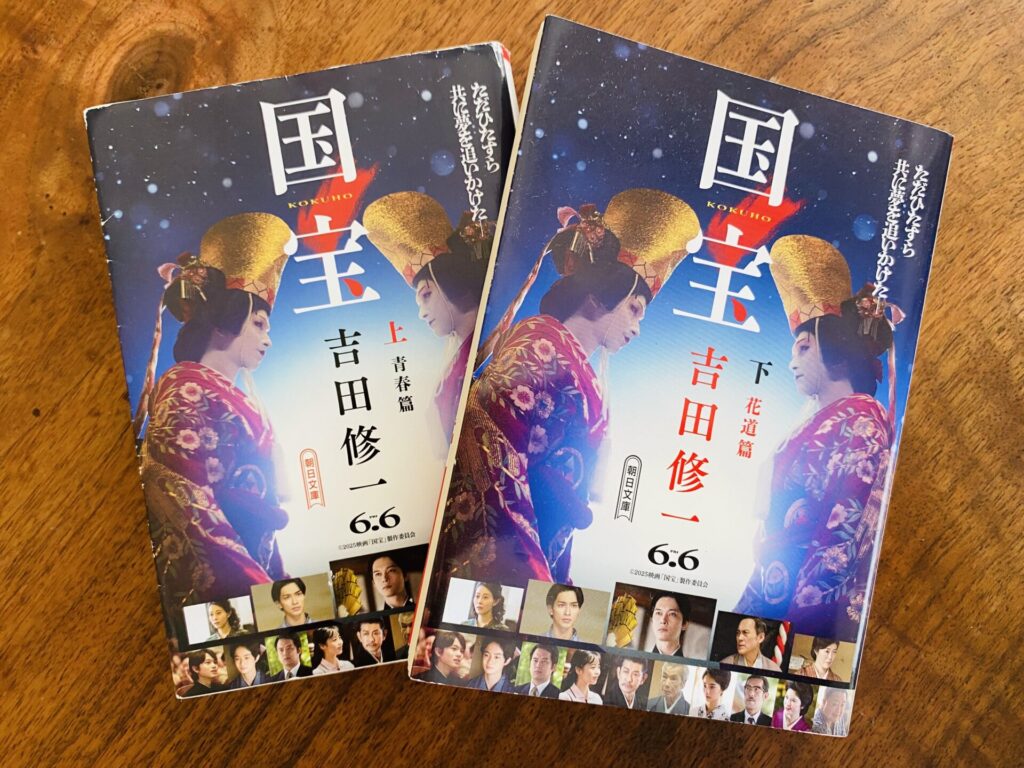

記録的な興行収入となっている映画『国宝』。歌舞伎とお寺は伝統という共通点から、お坊さんも色々と感じるものが多い映画のようです。

西光寺副住職・小原泰明さんも『国宝』に感じ入った一人。お坊さん視点で見る『国宝』の魅力について語ります。

小原泰明(おはらたいめい)

西光寺副住職。昭和55年豊橋市生まれ。駒澤大学仏教学部卒業後、大本山永平寺にて修行。その後は西光寺に戻り、開かれたお寺を作るため奮闘中。NHKや『ぶっちゃけ寺』などテレビ出演も多数。

映像美が浮き彫りにする伝統芸能の明暗

今話題の映画『国宝』。ご覧になった方も多いのではないでしょうか?今をときめく横浜流星さんと、吉沢亮さんが、歌舞伎役者の道を進んでいくというお話です。

2人は同じ歳として、まるで兄弟のように過ごすしますが、非常に対照的に描かれています。

横浜さん扮する俊介は、歌舞伎役者の家の生まれ。生まれながらにして舞台に立ち、名門の家柄です。お調子者で愛嬌があり、ある意味ボンボンというキャラクター。御曹司であるが故に、表面上は全く困りごとなど無縁に見えますが、血筋ゆえのプレッシャーとの葛藤を抱えています。

対する吉沢さん扮する喜久雄は、暴力団の長男という出自。しかし、天性の素質があり、1つ1つの芸を、まさに真綿が水を数がごとくに吸収していく。どちらかというと内向的でストイック。芸の道に邁進するが、皮肉なことに血筋がないことで足元をすくわれてしまいます。

さて、見どころが多すぎる、と言われるこの映画。

歌舞伎のことに詳しくなくても、圧倒的な美しさを誇る映像に魅了されます。本物ではないかと思える舞台裏のやり取りや、普段の生活。個性的なキャラクター。舞台にかける鍛錬などなど。

また別の視点からすれば、日本の伝統に息づく生き様。たとえば古い風習、芸より血が優先されるかのような旧態依然とした封建社会。日常の言葉、歌舞伎のセリフ、所作。伝統を守り、継承するということの光と影などなど。

きっと、ご覧になった方は、ご自身の人生で味わった様々なことを、この映画に投影されているはずです。

宿命を受け止めるということ

個人的には、まったく同じではないにしろ、梨園も寺院も極めて似ていることに既視感を覚えました。

たとえば、”お寺生まれ”と”在家出家=一般家庭から縁あって僧侶になった方”。これなんて、完全に俊介と喜久雄。キャラクターも”あるある”とうなずけることばかり。

いろいろある中で、私は特に2つの場面に衝撃を受けました。

1つは、父・半二郎の代役を、喜久雄が見事に果たし、それを見ていた俊介が「俺、本物の役者になりたいねん」と、いい言い放ち、その後、7年間失踪するシーン。

もう1つは、田中泯さんが演じる人間国宝・小野川万菊がお稽古の時に漏らした言葉。

「あなた歌舞伎が憎いんでしょ?憎くて憎くて仕方ないんでしょ?でもそれでいいの。それでも毎日舞台に立つの。それが役者ってもんなの」

正直言って、この映画を見た99% の方は、この2つの場面では全く涙なんてしないと思います(笑)

が、私はどこまでも、俊介の方に自然と肩入れしてしまうようで。

そうしたこともあり、私は2つのシーンで熱いものを留めることができませんでした。

前者、俊介の言葉は、生まれながらにして歌舞伎役者という宿命を負った、そして、その血を決して消すことができないと諦めた者の言葉です。

どれだけ自分の出自を恨み、歌舞伎という道に目を背けても、どこまでもついて回る影のようなもの。追い払っても、逃げ出しても、それでもその影は離れず、逆に捨てきれず。

それを悟ったとき、まさに影を飲み込もうとする気迫で出た言葉 -”本当の役者になりたい”

後者、万菊のひとことには、歌舞伎のすべてを見つくしたような、それこそ、美醜、善悪、新古、好嫌・・・といった二元論を超越し、飲み込み、それでも、”まだここにある”という圧倒的な存在、 -それを「芸道」と言っていいのかもしれませんが― を見せつけられたような思いがしました。

「役者」を「僧侶」に、「歌舞伎」を「お寺」に置き換えると(というか、観ながら勝手に脳内変換が起きていた)、何かこう、自分が許されたような、そして自分の中の何かがパーンと壊れたような気持ちがしました。

お寺に生まれ、お寺を継ぐことに葛藤を覚えながら、徐々にその人生を受け止めて成長してきた私自身の来歴が、「それでいいんだよ」と全肯定された心境になりました。

道を生きにくい時代。それでも自分なりの仏道を歩く

映画後に偶然、人間国宝・坂東玉三郎さんのインタビューを見つけ、感じ入るものがありました。(致知出版社記事より引用)

(インタビューここから)

<坂東>

いまの環境……社会環境というよりも芸道を修行する環境が、やっぱり我われの頃とは違いますから、伝承が難しいことも確かです。

――ああ、環境が違いますか。

<坂東>

全然、違います。 同じく重要無形文化財保持者になった竹工芸の藤沼昇さんも、木工芸の灰外達夫さんも、認定されてのご挨拶でそれぞれが伝承が難しい時代になったとおっしゃっていましたが、特にお狂言の山本東次郎さんの一言が秀逸でした。

「技術は伝えることができるけれども、なかなか道というものを伝えられない時代になった」

道というものを伝えにくくなった、道というものはこうだと言っても、そこを伝え難くなった、とおっしゃっていましたが、本当にそのとおりなんです。 ああ、なるほど、そこだなと思いました。

踊りの技術は教えられるけれども、芸道に対してわき目も振らず進んでいくことは教えられないし、そういう生き方が本当に難しい時代になりました。

(インタビュー終わり)

短い部分ですが、核心をついています。

道、というものを伝えにくくなった。言葉で表現できないのが”道”。

この”道”というのは、もともとは仏教の言葉で、仏道と使ったりします。これは仏として生きる道、生き様、のような言葉で、それが現在の「茶道」とか「華道」という言葉に派生したといわれています。

ただ、曹洞宗を開かれた道元禅師も仰っていますが「一箇半箇を接得せよ」ということがあります。

意味は、「本物を育てるには、人数の多寡ではない。一人でも、半分でも、(人気を増やしたり、たくさん弟子を取るよりは)本物を育てなさい」

自分は本物にはなれませんが、せめて、「まったく見つからないように思えても、どこかに必ず本物がある」ということだけは覚えておきたいと思います。

宿命を受け止め、生きるということが鮮やかに描かれた映画『国宝』。本物にはなれずとも、私なりの仏道を歩んで行きたいと深く思わされる作品でした。

まいてらだより

まいてらだより