津の恩人・藤堂高虎公に感謝し、丁寧なご供養を捧げたい(四天王寺住職・倉島隆行)

2025.08.18

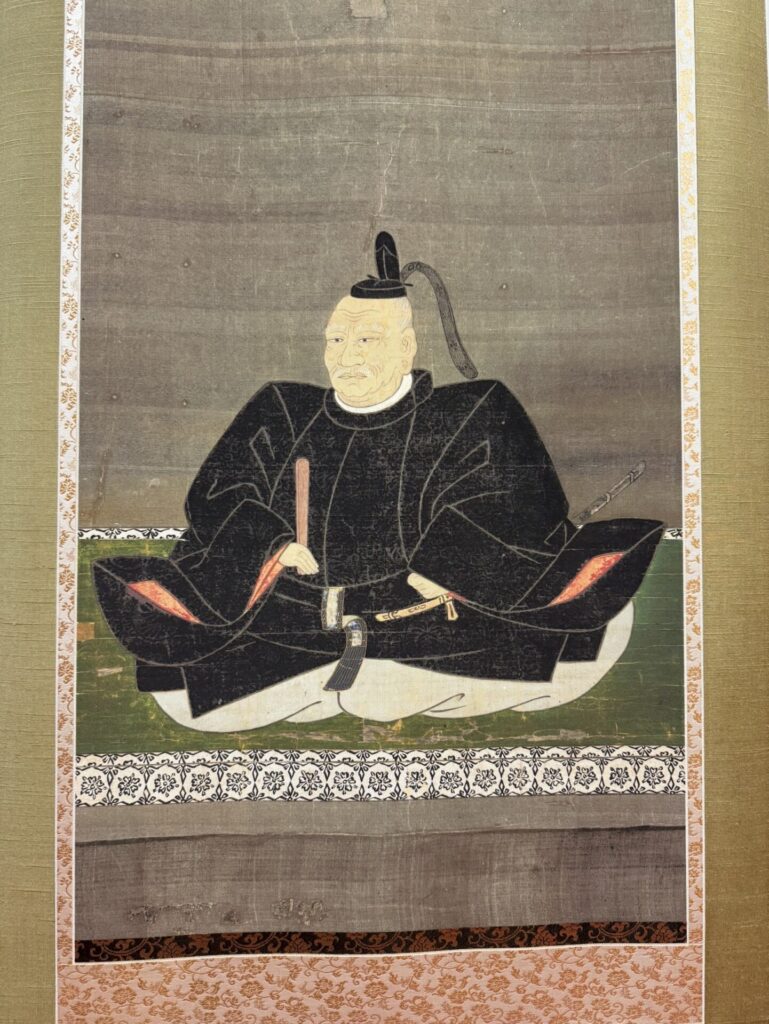

戦国武将の藤堂高虎をご存知の方は多いのではないでしょうか?羽柴秀長、豊臣秀吉、徳川家康に仕え、家康は臨終の際に藤堂高虎を枕元に招き、「私が死んだ後、もし天下に大事が起きた場合には、先ず藤堂を、次に井伊を以て将軍家の先陣とするように」と遺言したと伝えられます。

藤堂高虎は築城の名手としても知られ、現在の三重県津市の街を整備したとも伝えられます。四天王寺(三重県津市・曹洞宗)も、藤堂高虎の加護を受けた寺院の一つ。住職の倉島隆行さんは藤堂高虎への感謝を込めて、津市の地域みんなでしっかり供養したいという気持ちが高まっているとのこと。その思いを語ります。

倉島 隆行(くらしま りゅうぎょう)

大本山永平寺で修行後、欧州等へ参禅修行に向かう。その後、伊勢皇學館大学に結集された伊勢国際宗教フォーラム世話人としてダライ・ラマ14世を招聘するなど、様々な宗教の垣根を超えて諸宗教対話に尽力している。

津の恩人でもある藤堂高虎公の悲しい現状

四天王寺は藤堂高虎公の多大な加護の下、伽藍を整備いただきました。ご自身の正室(久芳夫人)の墓所も建てられたことから、大切に供養されたお気持ちが伝わってきます。

築城の名手でもある高虎公は、町おこしプロデューサーとも言え、津藩の城下町も整備されました。養女が正室として嫁いだ、茶人として有名な小堀遠州とも親しくされていたことから、文化人としてのセンスも持たれていたのかもしれません。

高虎公は伊勢神宮の参詣道を街の中に引き入れ、大門にある観音寺を中心に街並みを整え、津の街に賑わいをもたらしました。現在の津は高虎公のご尽力によるものと言えます。

一方で、高虎公ご自身が、現在丁寧に供養されているかと言えば、そうは言えない残念な現実があります。津市には、御霊をまつる八幡さんへの感謝のお祭りだけでなく、高虎祭りもあります。ただ、現状の高虎祭りは、お祭りの起源・中心である高虎公は脇に置かれ、物産展というエンターテインメントに偏っています。

では、高虎公は現在どうなっているかと言うと、藤堂家菩提寺の寒松院(天台宗)に隣接する市指定史跡の藤堂家墓地はさびれ、とても残念な現状があります。墓地の横の幹線道路を通ったことがない津の人はいないと思いますが、悲しいかな高虎公がこの墓地に眠っていることを知る人はほとんどいないでしょう。

津の基盤を作られた高虎公が丁寧に供養されていない現状の一方で、お祭りは一生懸命に盛り上げようというアンバランスさに感じる矛盾が年々大きくなっています。この時代に四天王寺をお預かりしている住職として、高虎公をどのように丁寧に供養できるか熟考しています。

現代人が学ぶべき高虎公の生き方

高虎公は仕える主君を変えた裏切り者、忠誠心がない男と、文学作品ではマイナスに描かれてきました。一人の主君に尽くし切るという価値観がその背景にあったのでしょう。

しかし、時代が進む中で、転職も当たり前となり、主君を変えることに対しても違った評価になってきていると感じます。

実際に、高虎公は主君に対してとても一生懸命に仕えていたと思います。羽柴秀長、豊臣秀吉、徳川家康の生存中に主君を変えたということはありませんし、主君存命中は忠義を尽くし切っていたと言えます。

当時は戦国の世で、家族・家臣の繁栄のためにより良い主君を求めていくのは自然なこと。高虎公は選んだ主君には忠誠を尽くし切る一方で、主君の死という節目において、激動する時代の変化を柔軟に見極めながらベストな選択を取り続けたと考えるべきかもしれません。

私が好きな高虎公のエピソードがあります。高虎公は日蓮宗で、天台宗の家康公とは宗派が違いました。ただ、家康公の病気平癒を願って天台宗に改宗しました。「あなたにお仕えしたい、死後の世界もあなたと一緒におともします」という、家康公に対する高虎公の強い思いが感じられます。

戦国時代と環境は違いますが、現代も劇的に変化する世の中です。「忠義を尽くす」という言葉は現代に合わない気がしますが、「この人と一緒に働きたい」と思える強いつながりを持つことと、現代的に言い換えられるかもしれません。

そして、「この人と一緒に働きたい」という要因を他者に求めるだけでなく、それ以上に自分自身が周囲の人に「この人と一緒に働きたい」と思ってもらえるにふさわしい人間であるかどうかが大切です。

高虎公と家康公は家臣が主君に一方的に尽くす関係ではなく、お互いに「この人と一緒に働きたい」という敬意ある深いつながりを持っていたと、私は考えます。

激動の世の中は、人間関係も流動しますが、そのような変化に翻弄されるのではなく、深くつながる確かな人間関係を持てるかどうか。変化の激しい現代に生きる私たちにとって、高虎公の生き方はそのような示唆を与えてくれているのではないでしょうか。

過去を振り返り、感謝する。丁寧な供養は地域おこしと表裏一体

地域を再興しようと思った時、私たちは未来のことばかりを考えがちです。しかし、未来のことを考えるのと同じくらい、過去を振り返ることが大切になります。急速に変化する現代の私たちに最も不足していることは、過去の人々や営みを深く参照することではないでしょうか。

日本全国どこの地域に行っても、大型のショッピングモールや量販店、飲食チェーン店にあふれています。しかし、50年後、100年後にも残るお店はあるでしょうか。

長期的に存続するには、その地域の養分たる過去の歴史を十分にふまえたものであることが重要です。郷土愛が育まれない限り、地域の長期的な存続は困難ですし、郷土愛を育むには過去の歴史を振り返り、実感として理解を深めることが肝要です。

私が住職としてお預かりしている四天王寺もそうですが、過去の偉人だけでなく、多くの檀家様や地域の皆さまによって守られ、受け継がれてきました。その多くの御霊に心から感謝し、丁寧に一つひとつ供養という形で現代に認識し、光を当てていくことが大切だと感じています。

高虎公の命日は、10月5日です。今年の命日は、高虎公の墓前で有志とともに供養を捧げます。高虎公の命日を認識することで、同じ敬意を持つ人のつながりを作ることが、将来に何かが生まれる種になると思っています。もし高虎公に心を寄せられる方がいらっしゃれば、墓前でともに手を合わせ、祈りましょう。

まいてらだより

まいてらだより