県外からの参加も続々!極楽寺の「夏休みこども寺子屋」(極楽寺副住職・德永佳嗣)

投稿日:2025.11.21 | 更新日:2025.12.08

宮崎県串間市の極楽寺(真言宗)では、毎年「夏休みこども寺子屋」を開催。お寺の修行体験だけでなく、日本の伝統文化に触れる多彩なプログラムが魅力です。

2014年の開催から10年を超え、新型コロナによる休止を挟んだものの口コミが広がり、今では県内外から子どもたちが集まる人気行事となっています。

その歩みと想いについて、副住職の德永佳嗣さんが語ります。

德永佳嗣(とくながけいし)

副住職。1985年宮崎県串間市生まれ。豊橋技術科学大学を’08年卒業。’12年に高野山寳壽院にて修行し、’13年に金剛峯寺本山研修生を修了。'14年に極楽寺の副住職に就任。

極楽寺だけの寺子屋 ─「仏教に触れる」「日本の伝統を学ぶ」

いまから14年前、大学院を修了した私は、高野山での修行を経て、本山・金剛峯寺にて研修生としてお勤めさせていただいていました。

高野山は、平安時代のはじめに弘法大師によって開かれた日本仏教の聖地です。今も祈りと修行の伝統が息づき、訪れる人はその空気にふれることができます。そこで子どもたちを対象にした「高野山体験」が行われており、その様子を見学させていただくこともありました。

ある時、布教のご指導をいただいていた先生から、「あなたもお寺に戻ったら『こども寺子屋』をやってみなさい」と強くすすめられました。先生ご自身も、毎年お寺でこども寺子屋を開いておられ、学びの中で仏さまに触れる子どもたちの様子を楽しそうに話して下さったのです。そのお話が、いつまでも私の心に残り続け、「それなら自分のお寺でもこども寺子屋をやってみよう」と思うようになりました。

ただ、極楽寺のある串間市は小さな地方都市で、高野山のような恵まれた環境があるわけではありません。そこで、どんなかたちにすれば子どもたちにとって意味のある場になるだろうかと思案する中で、「高野山の真似をするのではなく、ここにしかない寺子屋にすればいいのではないか」と思うようになったのです。

寺子屋とは、本来は子どもたちの学びの場です。

第1回の開催では、母や私が教えられる生け花や茶道の体験を取り入れてみました。すると、思いのほか子どもたちに喜んでもらえたのです。この経験をきっかけに、極楽寺の寺子屋では「普段なかなか触れられず、お寺だからこそ体験できること」にこだわろうと考えました。

そして、「仏教に触れること」と「日本の伝統を学ぶこと」、この2つを柱に据えた寺子屋を続けていくことにしたのです。

午前は修行、午後は伝統文化。一日に凝縮した価値ある体験

「夏休み子ども寺子屋」は、8月の数日間に分けて開催し、朝9時から夕方4時まで行う充実のプログラムです。定員は15名。今年(2025年)は5日に渡り、のべ70人の子どもたちが参加してくれました。

3人ずつの5チームを作り、高学年の子にはリーダーをお願いしています。リーダーという立場を通して、小さな子を気づかう気持ちや、仲良くなるきっかけになればと期待しています。

寺子屋で大切にしているのは「午前はきびしく、午後は楽しく」というバランスです。子どもたちにとって価値ある体験となってもらうには、きびしすぎてもいけませんし、かといって遊びのようなイベントになってしまっても意味がないからです。

それでは、極楽寺のこども寺子屋のプログラムを具体的にご紹介いたします。

午前は本堂で”修行”体験 – 読経・姿勢・心を整える時間

■数珠づくり

はじめに自分だけの「マイ数珠」を作ります。緊張していた子も、スタッフと一緒に数珠をつなげているうちに、打ち解けてくれます。

■入門式

授戒の形式で、今日一日の心構えを仏さまとのお約束というかたちで、住職といっしょにお唱えします。子どもたちが一番緊張する時間かもしれません。慣れない正座もがんばります。

■瞑想体験

姿勢や呼吸の仕方について説明したあと、3分間の瞑想を場所を変えて3セット行います。蝉の声や風の音に耳を澄ませながら、静かに自分の呼吸を感じます。普段意識を向けることのないその気づきこそが瞑想の学びです。

■般若心経読誦

日常の中にある仏教や、お経の成り立ちについてお話ししたあと、全員で般若心経をお唱えします。木魚やけいす(大きなりん)を叩く体験はとても人気で、お昼休みに「もう一度やっていいですか?」と聞かれることもしばしばです。

■特別授業

毎年ゲスト講師をお招きして、日本の伝統文化を体験します。お茶の入れ方、落語、お手玉作り、ぬか漬け、屏風づくりなど、多彩なプログラムを実施してきました。子どもたちも「今年は何かな」と毎年この時間を楽しみにしています。2025年は長野県から先生をお招きして、組紐ブレスレット作りに挑戦しました。

■精進料理

お昼ごはんは精進料理。朝早くからお手伝いの方々が心を込めて準備してくださいます。食事の前には、使われている食材について栄養士の方から説明が。みんなで食前の祈りを唱えてお食事をいただきます。おかわりをする子も多く、「もうないよ〜」と声をかけるほどでした。食後のお昼休みにはお皿洗いを手伝ってくれる子の姿も。

午後は”文化”体験 ─ 日本の伝統に遊びながらふれる時間

■生け花

先生のお手本を見て基本を学んだあと、チームごとに協力して挑戦。「自分を太陽だと思って」との先生の言葉を胸に、どこにさそうかと相談したり、少し角度を変えてみたり、試行錯誤をしながら真剣にお花を活けていきます。完成した作品とともに撮る記念写真は、子どもたちの誇らしい笑顔でいっぱいです。

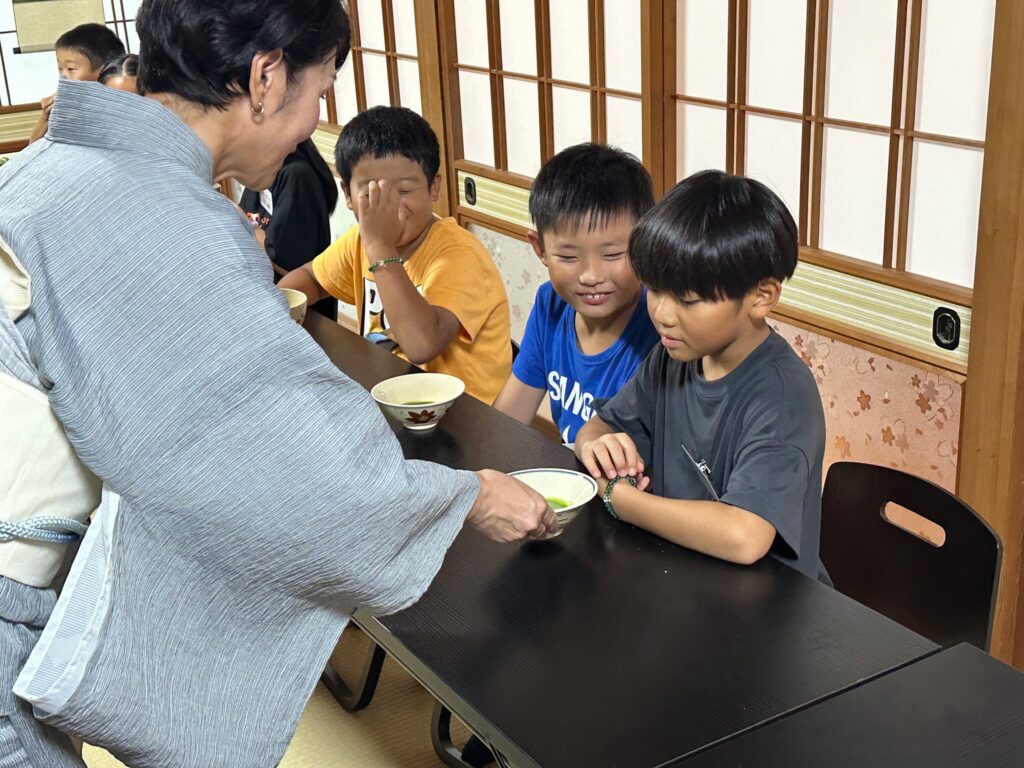

■茶道

極楽寺茶道教室の生徒さんたちが着物姿で披露するお点前を見ながら、お菓子とお抹茶をいただきます。はじめてお抹茶を口にする子も多く、「おいしい!」と笑顔になる子もいれば、「ちょっと苦いかも」と顔をしかめる子も。子どもでも飲みやすいよう、少し薄めに点てています。

■修了式

修了式を知らせる半鐘が響くと、子どもたちは慣れた様子で、素早く本堂に集まります。ひざをそろえて正座、合掌をし、午前中に一生懸命に教わった般若心経を、住職の声に合わせてお唱えします。その後、一人ひとりに修了証を授与。朝は少し緊張していた表情も、いつの間にかみんなすっかり打ち解けて、このころには笑顔に。最後に住職からの言葉をいただき、寺子屋の一日が締めくくられます。

体験から見えた成果 ─ 子ども・保護者の変化と声

「楽しかった!」「いろんなことを学べた!」――子どもたちの素直な声に、私たちスタッフも励まされます。

そして、思いのほか多く寄せられるのが、保護者の方々からの「大人向けの寺子屋もやってほしい」という声。それもまた、大きな励みとなっています。

口コミが口コミを呼び、参加者は年々増加。コロナ前のピーク時には、のべ150名以上が参加。10日間にわたって開催した年もありました。

地元だけでなく、東京や大阪から帰省した子、県外から訪れる子もいます。さまざまな背景を持つ子どもたちが一堂に会すること自体が、貴重な学びの場になっていると感じています。

また、特別講師の先生との出会いも大きな学びです。学校に通っているだけでは触れられない日本の伝統文化や大人の生き方に出会うことで、「世界はもっと広いんだ」と実感してくれるはずです。

「お寺で学んだことを日常で生かしてほしい」――これが私の願いです。

読経や瞑想、生け花や茶道を通じて、少しでも心の持ち方が変わったり、家でふと、手を合わせてみようと思ったり、そんな小さな変化を子どもたちが感じてくれたら、これほど嬉しいことはありません。

来年以降も、もっともっと参加者が増え、子どもたちの熱気あふれる寺子屋になればいいなと思います。そして、大人の方々から寄せられる期待に応えるべく、いつかは「大人向けの寺子屋」も開催できたらと考えています。

まいてらだより

まいてらだより