顔の見えるつながりと、手間暇の価値─『古くて新しい仕事』を通して語る、これからの生き方

2025.08.31

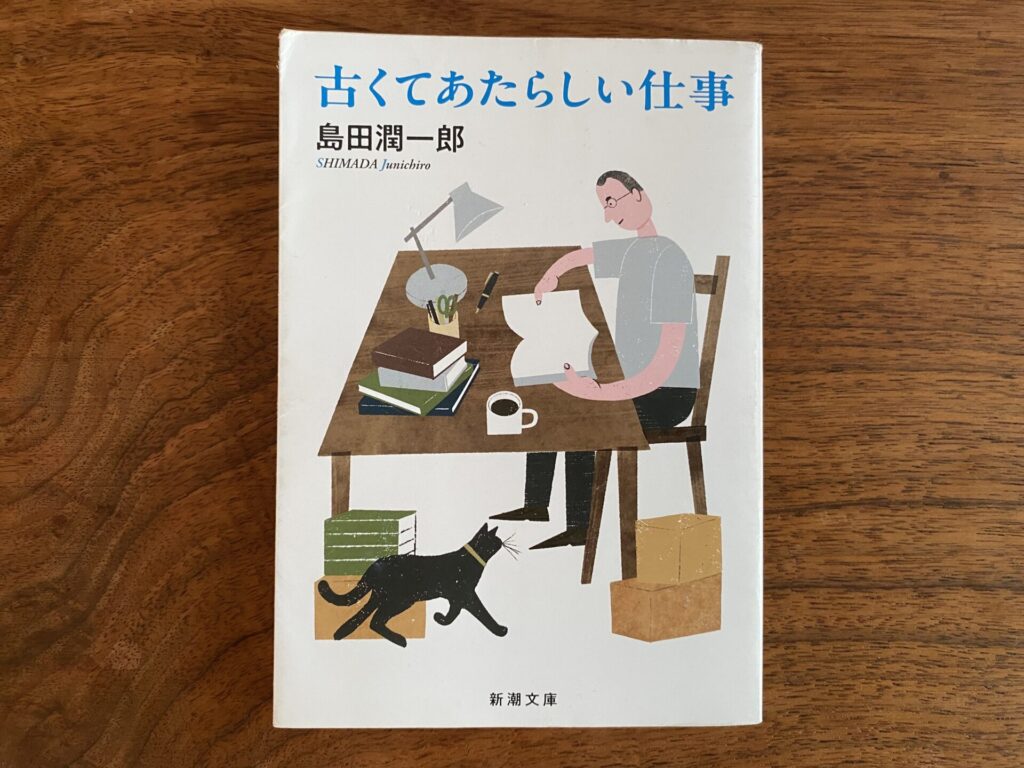

島田潤一郎さんの著書『古くて新しい仕事』(新潮文庫)は、静かだが深い感動を呼び起こす一冊です。

本書に心を打たれた本休寺住職・岩田親靜さんとまいてら編集部・井出悦郎が語り合ったのは、現代社会の中で見えづらくなっている「大切なこと」。お寺の役割、暮らしの価値、そして“続ける”ことの意味——。本書が投げかける問いを軸に、二人の思索が交差します。

岩田親靜(いわたしんじょう)

1972年生まれ。26歳の時に、本休寺の住職に就任。30歳で結婚。現在、三人の子供の親。末娘の寝かしつけ時に、寝てしまい。朝3時頃に起きることが多い。趣味は読書。

井出悦郎(いでえつろう)

1979年生まれ。人間形成に資する思想・哲学に関心があり、大学では中国哲学を専攻。銀行、ITベンチャー、経営コンサルティングを経て、「これからの人づくりのヒント」と直感した仏教との出会いを機縁に、まいてらを運営する一般社団法人お寺の未来を創業。同社代表理事を務める。東京大学文学部卒。

著書に『これからの供養のかたち』(祥伝社新書)

「揺らぎながらも、問い続ける」人間らしさ

(岩田) 現状認識が甘い本ではまったくなく、作者の島田さんは現状をちゃんと分かっていて、その上で、今自分に何ができるかを考えています。私たちはどうしても目先の利益にとらわれがちですが、島田さんの本はそれを超えて、あなたは何をしたいのかという問いかけをしてくれます。

(井出) 私はこの本を読んだ時、生きる上での恐れに対して安心感を与えてくれると感じました。島田さんは誠実に失敗を語り、「完璧さ」より「正直さ」を大切にしています。ご自身の迷いや弱さを包み隠さず書いていることが安心感につながっているのだと思います。

(岩田) 生きる上では良いことも悪いことも起こり、私たちは一喜一憂しながら歩いていきますが、ぶれない生き方をしたいと思うことがあります。島田さんはぶれないわけではなく、自分のぶれも感じながら、立ち止まって考え、自分の求めているものはなんだろうと立ち返ってきます。この本はビジネス書や哲学書とは異なる味わい深さがあります。

(井出) 年齢を重ねていくと、人生は思い通りにいかないと知ります。その際に、自分なりの歩みを肯定することで、自分の人生を受け止めていくことになります。本書は、人生へのあきらめとかではなく、「これでいいのだ」と自分の人生を肯定できる読後感がありますね。

数よりも「顔の見えるつながり」を大切にする

(井出) 島田さんが、全国の100軒の書店を実際に訪ね、顔の見えるつながりを大切にしているという点にとても共感を覚えました。

(岩田) 人間関係の上限とも言われるダンバー数は150くらいと言われますが、書店とのつながりというのは私も共感します。私の預かるお寺は千葉にありますが、檀家さんは東京や埼玉にもいらっしゃいます。点在する檀家さんのご自宅を毎年一軒ずつ回るのですが、ダンバー数は一つの限界を教えてくれます。大変ならば回ってくれる僧侶を雇えばよいのかもしれませんが、檀家さんが何を求めているのかを自分が感じることが大切です。直接的な関係をしっかり保てれば、仮に私が道を間違った時にも「住職、間違ってるよ」と言ってくれる檀家さんがいるはずです。手触り感のある100のつながりというのは、とても共感します。

(井出) SNS的な「フォロワーの数」に目がいきがちですが、つながりの強さという点では、対面で築く信頼に勝るものはありませんよね。デジタル社会に生きる私たちにとって、「人とのつながりの本質」を見つめ直すきっかけになりますし、新型コロナ禍を経て、改めて人とのつながりを考えさせられる内容です。

「手間暇」の価値を見直す(=時間をかけることの意味)

(井出) つながりを大切にされる島田さんのやり方は、とても手間暇がかかりますよね。でも、タイパやコスパが喧伝される世の中において、手間暇こそ幸せの源ではないかと。手間暇をかけずに、楽してやったことは身体記憶に刻まれないので、記憶・思い出として残っていきません。記憶・思い出に残らないものに幸せを感じることはできず、幸せというライフパフォーマンスで言えば、手間暇こそ幸せに不可欠なものではないかと思うのです。

(岩田) まいてら寺院はどのお寺もそうだと思うのですが、次の世代にお寺を必ずつないでいくことを強く意識しています。自分が住職の代において、手間暇をかけて大切にお寺を運営したいという思いがあります。手間暇をかけて努力し、できる限りお寺の信頼という価値を積み増して次世代にバトンを渡せるかが問われます。

人口減少社会を迎える中で、檀家さんは減っていくかもしれませんが、手間暇をかけ、縁ある人々とともにあり続ける努力は鍛えることができます。長い年月の中で手間暇をかけて有縁の人と関わり続けるからこそ、ある時にお布施を頂戴し、そのお布施によってお寺が続いていくことができます。急変する時代だからこそ、組織やコミュニティが長く続いていくために手間暇の価値を見直すべきではないでしょうか。

(井出) 本書を通じて、まいてらでも大切にしてきた「つながり」や「丁寧さ」の価値を、改めて見つめ直すことができました。

数や効率が重視される社会の中で揺らぎながらも、大切にしている軸をぶらさないこと。人と人とが顔を合わせて信頼を育むこと。そして、タイパ・コスパ重視の時代に、あえて“手間暇をかける”という選択肢の尊さ。

本書は、変化が激しい時代において、自分なりの人生を歩むヒントがたくさん詰まっていると思います。

まいてらだより

まいてらだより